Автора «Войны и мира» пытались перетянуть на свою сторону революционеры всех мастей. Но он не верил в прогресс, республику и конституцию.

Пишу эту статью в преддверие президентских выборов в России. Параллели между нашим временем и толстовским напрашиваются сами собой. Даже год, через который натянута в минувшем созвучная нынешнему моменту струна, можно указать точно — 1905-й. Это год принятия русской Конституции, первой русской революции, декабрьского восстания в Москве и Красной Пресни, пародией на которую выглядит нынешняя Болотная площадь.

Любая революция жаждет перетянуть на свою сторону моральные авторитеты — известных писателей, артистов, ученых. Так она словно оправдывает безобразия, которые творит. А революция — это всегда безобразия! Гадостей, нуждающихся в облагораживании, она предоставляет в изобилии. Даже самая бархатная! Но одно дело, когда ты творишь такие пакости в компании подобных тебе маленьких человечков. И совсем другое, если поджигать усадьбу, стрелять в полицейского или хотя бы бить стекла в магазине вместе с тобой рванули Пушкин, Чехов или Лев Толстой.

Конечно, Пушкина с Чеховым русская революция 1905 года мобилизовать под свои красные знамена телесно никак не могла. По причине их физической смерти. Александр Сергеевич, как известно, погиб на дуэли еще в 1837 году, а Антон Палыч, словно предчувствуя недоброе, предусмотрительно скончался от чахотки в заграничной клинике как раз за год до всероссийских революционных безобразий. Но ведь духовно они бессмертные! Значит, у первого можно стянуть для нужд революции стишок из раннего творчества: «Товарищ, верь — взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена!» А у второго — прочесть всего один рассказик — «Палата №6», и интерпретировать его в том духе, что вся Российская империя — не просто подобная палата, а целый дом умалишенных. Вывод: бей, коли, жги — разрушай старый постылый мир!

А с Толстым вышло и того проще. О великом тайновидце войны и мира никому не ведомый тогда революционный публицист Ульянов-Ленин недаром ведь статью «Лев Толстой как зеркало русской революции» тиснул. В 1905 году 77-летнее «зеркало» пребывало в добром здравии и даже еще доезжало верхом из Ясной Поляны до Тулы и обратно — за свежими газетами и новостями с фронта русско-японской войны. Как не объявить такого «попутчиком»? Пусть не все понял, не всему сочувствовал, но ведь написал «Не могу молчать»? И не молчал — докучал правительству своими просьбами. Ведь отразил же историческую правоту революционного вулкана?

Статья Ленина была написана уже после революции к 80-летию Льва Толстого — в 1908 году. В то самое время, когда супруга писателя графиня Софья Андреевна отметила в своем дневнике: «Пережили так называемый юбилей восьмидесятилетия Льва Николаевича. В общем — сколько любви и восхищения перед ним человечества. Чувствуется это и в статьях, и в письмах, и, главное, в телеграммах, которых около 2000… Были и трогательные подарки: от официантов петербургского театра «Буфф»… никелированный самовар с вырезанными на нем надписями: «Не в силе Бог, а в правде», «Царство Божье внутри Вас есть», и 72 подписи; от кондитера Бормана четыре с половиной пуда шоколада… Еще от кого-то 100 кос нашим крестьянам; 20 бутылок вина для желудка Льву Николаевичу. Еще ящик большой папирос от фабрики «Оттоман», который Лев Николаевич с благодарным письмом отправил назад, так как он против табаку и курения».

Были, правда, и злобные подарочки. Одна дама, подписавшись псевдонимом (на нынешнем интернет-жаргоне — «ником») «Мать», прислала, по словам той же Софьи Андреевны, ящик с веревкой и поздравительную записку к юбилею: «Нечего Толстому ждать и желать, чтоб его повесило правительство, он и сам это может исполнить над собой». Графиня Толстая такую недоброжелательность объясняла следующим образом: «Вероятно, у этой матери погибло ее детище от революции или пропаганды, которые она приписывает Толстому».

В общем, попал-таки Лев Николаевич в революционный контекст — влип в историю. Конечно, не «красный граф», как его дальний родственник Николай Алексеевич, но не без налета красноты. После второй, уже успешной революции, и вдове Льва, и его многочисленным детям это окажется весьма кстати. Софья Андреевна спокойно переживет в Ясной Поляне гражданскую войну, будет получать паек от правительства Ленина (уже не журналиста, а председателя Совнаркома) и в 1919 году, когда белые двинутся на Москву и Тулу (имение Толстого находилось в Тульской губернии), запишет в дневнике 19 июля: «Слухи, что идет с войском Деникин бить большевиков, но будет ли лучше — Бог знает! Нам большевики все дают и нас ничем не обижают». И через месяц добавит: «Слухи о погибающем владычестве большевиков. Все радуются, а я им благодарна за постоянные услуги и помощь».

Как все-таки хорошо быть «зеркалом революции»! А еще лучше — женой «зеркала»! При жизни Толстого Софья Андреевна убедила Льва Николаевича переписать на себя все движимое и недвижимое имущество. Мол, муж — дурак, помешавшийся на любви к ближним и непротивлении злу насилием, — все равно все раздаст! А кто самый ближний, как не жена? По сей причине, и Ясная Поляна — дореволюционный помещичий «колхоз» на 8 тысяч гектаров, и все авторские права на «Войну и мир» и «Анну Каренину» были «добровольно» уступлены великим Толстым своей маленькой жене. Супруга графа в последние годы жизни выдавала ему деньги даже на железнодорожный билет — как маленькому, разучившемуся обращаться с деньгами, и тайком подливала мясной бульон — дабы не скопытился раньше времени от вегетарианства и продолжал писать дальше, умножая семейный доход.

Одной из причин ухода Льва Николаевича из дома в 1910 году станет попытка Софьи Андреевны наложить лапу еще и на поздние, неопубликованные произведения мужа-гения, которые он решил отдать публике «за так» — без авторского вознаграждения. Еще и умудрился (даром что «слабоумный»!) литературные труды свои хитро поместить в Государственный банк и составить секретное завещание, утвержденное впоследствии Тульским окружным судом! Не Ясная Поляна, а просто — палата №6!

Комментируя в дневнике такое двурушничество мужа и его закадычного друга Черткова, помогавшего Льву Николаевичу в его задушевных филантропических затеях, жена выдающегося человека горько посетовала в том же дневнике: «Браня во всех своих писаниях самым грубым образом правительство, теперь с своими гнусными делами они прячутся за закон и правительство, отдавая дневники в Государственный банк и составляя по закону завещание, которое, надеются, будет утверждено этим правительством».

Эта семейная революция до поры до времени останется скрытой от глаз публики. Зато за мнимые заслуги перед революцией социалистической Толстой, подобно тому же Пушкину, войдет в красные святцы, а в Ясной Поляне — гнезде бывших крепостников — будет открыт музей писателя, первым директором которого станет дочь Толстого. Так было! И, поверьте, я не смеюсь над Толстым и не злорадствую. Мне его искренне жаль. Сначала жена, а потом революция приватизировали его, заставили на себя работать. И если от первой он смог хотя бы убежать, то вторая набивала всякой чушью, как чучело, его труп и приписала ему сочувствие тем мыслям и идеям, которые живой Толстой — помещик, офицер и скептик — никак не мог разделять.

Был ли он «зеркалом революции»? Наверное, был. Недаром же Толстого отлучили от церкви. Но с не меньшими основаниями мы можем его назвать и «зеркалом контрреволюции». Все, что так волновало разгоряченные умы тогдашних российских либералов и радикалов, оставляло яснополянского «старца» холодным.

В Ясной Поляне вокруг Толстого всегда было полно народу. За обеденный стол садилось, когда десять, когда пятнадцать человек — и домашних, и гостей. Дневники многих присутствовавших при этих беседах уцелели. Один из них — личный врач Толстого Душан Маковицкий оставил буквально поденные записи этих словесных прений. 24 декабря 1904 года Лев Толстой спорил со своим сыном Сергеем — депутатом московской Городской думы — о конституции и республике. «С шести до часу ночи Лев Николаевич почти все время был в зале, — пишет Маковицкий, — у него был очень горячий спор с Сергеем Львовичем, которому хотелось, чтобы Лев Николаевич признал, что конституция есть очень желательный шаг вперед против абсолютизма. Лев Николаевич говорил, напротив, что агитация земств в пользу конституции, есть напрасная трата сил». И в доказательство своих слов добавил, что в республиканских государствах властвует «кучка людей», а остальные ничего не имеют. Конституцию в России, по словам Толстого, хотят только богатые бездельники, девяносто процентами которых руководит тщеславие. Им нужно публичное место, чтобы ораторствовать. Толстой привел пример одного из таких: «У Долгорукого двенадцать тысяч десятин, и он агитирует в пользу конституции, хотя прекрасно знает, что лучше было бы ему отдать мужикам землю». Иными словами, Лев Толстой смотрел в корень — он утверждал, что не внешние формы важны для процветания общества, а то, кто владеет собственностью.

2 января 1905 года Толстой развил свою мысль: «Если в России переменят форму правления, то выберут в президенты какого-нибудь Петрункевича, а Петрункевич не выше царя. Как Николай мог затеять Маньчжурскую, Чемберлен — Бурскую войну, точно так же будут и Петрункевичи делать то же самое. Переменять Николая на Петрункевича, монархию на конституцию, это такой же вздор, как если бы предложили вместо православия Армию спасения».

5 февраля 1905 года был разговор о государственном строе Англии. Собеседник Толстого некий Н. Орлов сказал: «Английское ярмо не так тяжело, как русское». «Английское правительство, — возразил Толстой, — такое же скверное, как и русское. Английское правительство разорило богатую сто лет тому назад Индию, Китай, Африку. А Тибет, какая это мерзость! Тибетцы не соглашались пустить к себе иностранцев. Английское правительство послало им какую-то телеграмму; они не ответили. Английское правительство сочло себя обиженным и сейчас же выслало посольство с войсками, которые убили тысячи тибетцев»…

20 января в Ясную Поляну к Толстому приехал корреспондент британской газеты «Манчестер Гардиан». Граф высказал ему все, что он думает о тогдашнем «оплоте свободы»: «Англичане гордятся тем, что у них свобода личности, но у них такое же, еще худшее рабство, чем в России. Англичанин появляется на свет, и у него нет ни куска земли, он не может ступить на траву, должен платить налоги на содержание городских оркестров, лечиться непременно в больнице, а не дома. В Америке говорили о свободе — и владели двумя миллионами рабов»…

Никаких иллюзий у Толстого не было: «Про Николая II Лев Николаевич сказал, что он — слабоумный человек, про Вильгельма II — что у него мания величия, про Эдуарда — что он груб». Как видим, собственный царь не вызывал у автора «Войны и мира» восхищения, но и европейские правители не казались лучше. В республиках, по его мнению, правили болтуны-петрункевичи, германский кайзер — маньяк, британский король — грубиян.

Можно сказать, что Толстой не ошибся: пройдет меньше десятилетия, и «маньяк» вместе со «слабоумным» и «петрункевичами» устроят в Европе мировую войну, предоставив потомкам размышлять, что лучше: монархия или республика, самодержавие или парламентаризм?

Ясно только одно: сегодня Толстой так же не вышел бы на Болотную площадь, как в 1905 году не поехал в Москву делать революцию. Весь революционный год он провел в Ясной Поляне, ни во что не вмешиваясь — только наблюдая. Хорошего от будущего старик не ожидал.

А на станции Козлова Засека в трех верстах от Ясной Поляны символом остановившегося прогресса торчал в дни декабрьского восстания пассажирский поезд. Поезда не ходили. В Москву снова ездили на лошадях. И так продолжалось, пока из Петербурга в Первопрестольную не прибыл лейб-гвардии Семеновский полк. Его командир полковник Мин не умел болтать, как и его офицеры. Но они мигом разогнали штыками московских боевиков на Пресне, и поезда снова пошли. А с ними — почта в Ясную Поляну, телеграммы от поклонников, новые гости. Так контрреволюция, зеркалом которой Толстой был все те дни, оказалась прогрессивнее революции.

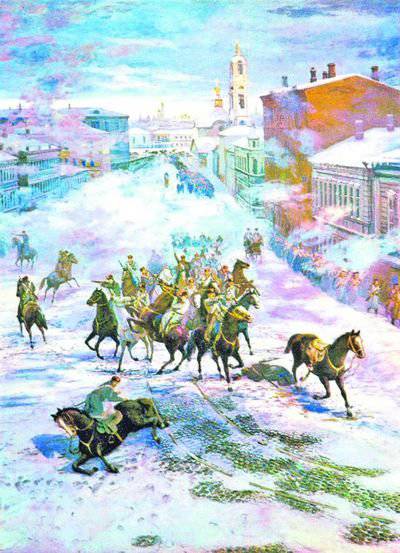

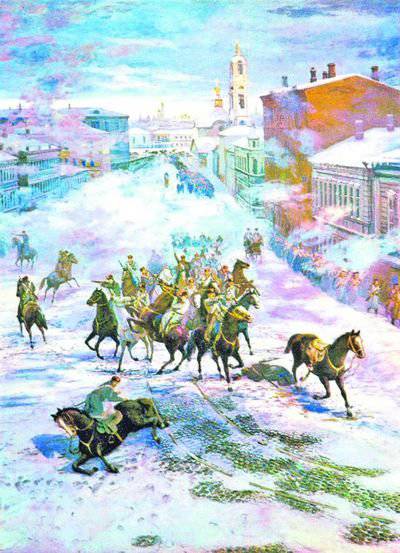

Красная Пресня. В реальности бои выглядели куда менее масштабно, но крови и зрелищ все равно хватало. Да и дома иногда горели

Пишу эту статью в преддверие президентских выборов в России. Параллели между нашим временем и толстовским напрашиваются сами собой. Даже год, через который натянута в минувшем созвучная нынешнему моменту струна, можно указать точно — 1905-й. Это год принятия русской Конституции, первой русской революции, декабрьского восстания в Москве и Красной Пресни, пародией на которую выглядит нынешняя Болотная площадь.

Любая революция жаждет перетянуть на свою сторону моральные авторитеты — известных писателей, артистов, ученых. Так она словно оправдывает безобразия, которые творит. А революция — это всегда безобразия! Гадостей, нуждающихся в облагораживании, она предоставляет в изобилии. Даже самая бархатная! Но одно дело, когда ты творишь такие пакости в компании подобных тебе маленьких человечков. И совсем другое, если поджигать усадьбу, стрелять в полицейского или хотя бы бить стекла в магазине вместе с тобой рванули Пушкин, Чехов или Лев Толстой.

Конечно, Пушкина с Чеховым русская революция 1905 года мобилизовать под свои красные знамена телесно никак не могла. По причине их физической смерти. Александр Сергеевич, как известно, погиб на дуэли еще в 1837 году, а Антон Палыч, словно предчувствуя недоброе, предусмотрительно скончался от чахотки в заграничной клинике как раз за год до всероссийских революционных безобразий. Но ведь духовно они бессмертные! Значит, у первого можно стянуть для нужд революции стишок из раннего творчества: «Товарищ, верь — взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена!» А у второго — прочесть всего один рассказик — «Палата №6», и интерпретировать его в том духе, что вся Российская империя — не просто подобная палата, а целый дом умалишенных. Вывод: бей, коли, жги — разрушай старый постылый мир!

Лев Толстой: «Переменять Николая на Петрункевича, монархию на конституцию, это вздор»

А с Толстым вышло и того проще. О великом тайновидце войны и мира никому не ведомый тогда революционный публицист Ульянов-Ленин недаром ведь статью «Лев Толстой как зеркало русской революции» тиснул. В 1905 году 77-летнее «зеркало» пребывало в добром здравии и даже еще доезжало верхом из Ясной Поляны до Тулы и обратно — за свежими газетами и новостями с фронта русско-японской войны. Как не объявить такого «попутчиком»? Пусть не все понял, не всему сочувствовал, но ведь написал «Не могу молчать»? И не молчал — докучал правительству своими просьбами. Ведь отразил же историческую правоту революционного вулкана?

Статья Ленина была написана уже после революции к 80-летию Льва Толстого — в 1908 году. В то самое время, когда супруга писателя графиня Софья Андреевна отметила в своем дневнике: «Пережили так называемый юбилей восьмидесятилетия Льва Николаевича. В общем — сколько любви и восхищения перед ним человечества. Чувствуется это и в статьях, и в письмах, и, главное, в телеграммах, которых около 2000… Были и трогательные подарки: от официантов петербургского театра «Буфф»… никелированный самовар с вырезанными на нем надписями: «Не в силе Бог, а в правде», «Царство Божье внутри Вас есть», и 72 подписи; от кондитера Бормана четыре с половиной пуда шоколада… Еще от кого-то 100 кос нашим крестьянам; 20 бутылок вина для желудка Льву Николаевичу. Еще ящик большой папирос от фабрики «Оттоман», который Лев Николаевич с благодарным письмом отправил назад, так как он против табаку и курения».

Были, правда, и злобные подарочки. Одна дама, подписавшись псевдонимом (на нынешнем интернет-жаргоне — «ником») «Мать», прислала, по словам той же Софьи Андреевны, ящик с веревкой и поздравительную записку к юбилею: «Нечего Толстому ждать и желать, чтоб его повесило правительство, он и сам это может исполнить над собой». Графиня Толстая такую недоброжелательность объясняла следующим образом: «Вероятно, у этой матери погибло ее детище от революции или пропаганды, которые она приписывает Толстому».

Москва, 1905 г. Несмотря на беспорядки, организованные бунтовщиками, власти удалось удержать контроль

В общем, попал-таки Лев Николаевич в революционный контекст — влип в историю. Конечно, не «красный граф», как его дальний родственник Николай Алексеевич, но не без налета красноты. После второй, уже успешной революции, и вдове Льва, и его многочисленным детям это окажется весьма кстати. Софья Андреевна спокойно переживет в Ясной Поляне гражданскую войну, будет получать паек от правительства Ленина (уже не журналиста, а председателя Совнаркома) и в 1919 году, когда белые двинутся на Москву и Тулу (имение Толстого находилось в Тульской губернии), запишет в дневнике 19 июля: «Слухи, что идет с войском Деникин бить большевиков, но будет ли лучше — Бог знает! Нам большевики все дают и нас ничем не обижают». И через месяц добавит: «Слухи о погибающем владычестве большевиков. Все радуются, а я им благодарна за постоянные услуги и помощь».

Как все-таки хорошо быть «зеркалом революции»! А еще лучше — женой «зеркала»! При жизни Толстого Софья Андреевна убедила Льва Николаевича переписать на себя все движимое и недвижимое имущество. Мол, муж — дурак, помешавшийся на любви к ближним и непротивлении злу насилием, — все равно все раздаст! А кто самый ближний, как не жена? По сей причине, и Ясная Поляна — дореволюционный помещичий «колхоз» на 8 тысяч гектаров, и все авторские права на «Войну и мир» и «Анну Каренину» были «добровольно» уступлены великим Толстым своей маленькой жене. Супруга графа в последние годы жизни выдавала ему деньги даже на железнодорожный билет — как маленькому, разучившемуся обращаться с деньгами, и тайком подливала мясной бульон — дабы не скопытился раньше времени от вегетарианства и продолжал писать дальше, умножая семейный доход.

За дамами! Толстой до смерти не терял интереса к прекрасному полу

Одной из причин ухода Льва Николаевича из дома в 1910 году станет попытка Софьи Андреевны наложить лапу еще и на поздние, неопубликованные произведения мужа-гения, которые он решил отдать публике «за так» — без авторского вознаграждения. Еще и умудрился (даром что «слабоумный»!) литературные труды свои хитро поместить в Государственный банк и составить секретное завещание, утвержденное впоследствии Тульским окружным судом! Не Ясная Поляна, а просто — палата №6!

Комментируя в дневнике такое двурушничество мужа и его закадычного друга Черткова, помогавшего Льву Николаевичу в его задушевных филантропических затеях, жена выдающегося человека горько посетовала в том же дневнике: «Браня во всех своих писаниях самым грубым образом правительство, теперь с своими гнусными делами они прячутся за закон и правительство, отдавая дневники в Государственный банк и составляя по закону завещание, которое, надеются, будет утверждено этим правительством».

Власть тьмы. Настоящую революцию Толстой устроил в семье

Эта семейная революция до поры до времени останется скрытой от глаз публики. Зато за мнимые заслуги перед революцией социалистической Толстой, подобно тому же Пушкину, войдет в красные святцы, а в Ясной Поляне — гнезде бывших крепостников — будет открыт музей писателя, первым директором которого станет дочь Толстого. Так было! И, поверьте, я не смеюсь над Толстым и не злорадствую. Мне его искренне жаль. Сначала жена, а потом революция приватизировали его, заставили на себя работать. И если от первой он смог хотя бы убежать, то вторая набивала всякой чушью, как чучело, его труп и приписала ему сочувствие тем мыслям и идеям, которые живой Толстой — помещик, офицер и скептик — никак не мог разделять.

Был ли он «зеркалом революции»? Наверное, был. Недаром же Толстого отлучили от церкви. Но с не меньшими основаниями мы можем его назвать и «зеркалом контрреволюции». Все, что так волновало разгоряченные умы тогдашних российских либералов и радикалов, оставляло яснополянского «старца» холодным.

В Ясной Поляне вокруг Толстого всегда было полно народу. За обеденный стол садилось, когда десять, когда пятнадцать человек — и домашних, и гостей. Дневники многих присутствовавших при этих беседах уцелели. Один из них — личный врач Толстого Душан Маковицкий оставил буквально поденные записи этих словесных прений. 24 декабря 1904 года Лев Толстой спорил со своим сыном Сергеем — депутатом московской Городской думы — о конституции и республике. «С шести до часу ночи Лев Николаевич почти все время был в зале, — пишет Маковицкий, — у него был очень горячий спор с Сергеем Львовичем, которому хотелось, чтобы Лев Николаевич признал, что конституция есть очень желательный шаг вперед против абсолютизма. Лев Николаевич говорил, напротив, что агитация земств в пользу конституции, есть напрасная трата сил». И в доказательство своих слов добавил, что в республиканских государствах властвует «кучка людей», а остальные ничего не имеют. Конституцию в России, по словам Толстого, хотят только богатые бездельники, девяносто процентами которых руководит тщеславие. Им нужно публичное место, чтобы ораторствовать. Толстой привел пример одного из таких: «У Долгорукого двенадцать тысяч десятин, и он агитирует в пользу конституции, хотя прекрасно знает, что лучше было бы ему отдать мужикам землю». Иными словами, Лев Толстой смотрел в корень — он утверждал, что не внешние формы важны для процветания общества, а то, кто владеет собственностью.

Ясная Поляна. В 1905 году тут была такая же тишина, как сегодня

2 января 1905 года Толстой развил свою мысль: «Если в России переменят форму правления, то выберут в президенты какого-нибудь Петрункевича, а Петрункевич не выше царя. Как Николай мог затеять Маньчжурскую, Чемберлен — Бурскую войну, точно так же будут и Петрункевичи делать то же самое. Переменять Николая на Петрункевича, монархию на конституцию, это такой же вздор, как если бы предложили вместо православия Армию спасения».

5 февраля 1905 года был разговор о государственном строе Англии. Собеседник Толстого некий Н. Орлов сказал: «Английское ярмо не так тяжело, как русское». «Английское правительство, — возразил Толстой, — такое же скверное, как и русское. Английское правительство разорило богатую сто лет тому назад Индию, Китай, Африку. А Тибет, какая это мерзость! Тибетцы не соглашались пустить к себе иностранцев. Английское правительство послало им какую-то телеграмму; они не ответили. Английское правительство сочло себя обиженным и сейчас же выслало посольство с войсками, которые убили тысячи тибетцев»…

20 января в Ясную Поляну к Толстому приехал корреспондент британской газеты «Манчестер Гардиан». Граф высказал ему все, что он думает о тогдашнем «оплоте свободы»: «Англичане гордятся тем, что у них свобода личности, но у них такое же, еще худшее рабство, чем в России. Англичанин появляется на свет, и у него нет ни куска земли, он не может ступить на траву, должен платить налоги на содержание городских оркестров, лечиться непременно в больнице, а не дома. В Америке говорили о свободе — и владели двумя миллионами рабов»…

Никаких иллюзий у Толстого не было: «Про Николая II Лев Николаевич сказал, что он — слабоумный человек, про Вильгельма II — что у него мания величия, про Эдуарда — что он груб». Как видим, собственный царь не вызывал у автора «Войны и мира» восхищения, но и европейские правители не казались лучше. В республиках, по его мнению, правили болтуны-петрункевичи, германский кайзер — маньяк, британский король — грубиян.

Можно сказать, что Толстой не ошибся: пройдет меньше десятилетия, и «маньяк» вместе со «слабоумным» и «петрункевичами» устроят в Европе мировую войну, предоставив потомкам размышлять, что лучше: монархия или республика, самодержавие или парламентаризм?

Ясно только одно: сегодня Толстой так же не вышел бы на Болотную площадь, как в 1905 году не поехал в Москву делать революцию. Весь революционный год он провел в Ясной Поляне, ни во что не вмешиваясь — только наблюдая. Хорошего от будущего старик не ожидал.

А на станции Козлова Засека в трех верстах от Ясной Поляны символом остановившегося прогресса торчал в дни декабрьского восстания пассажирский поезд. Поезда не ходили. В Москву снова ездили на лошадях. И так продолжалось, пока из Петербурга в Первопрестольную не прибыл лейб-гвардии Семеновский полк. Его командир полковник Мин не умел болтать, как и его офицеры. Но они мигом разогнали штыками московских боевиков на Пресне, и поезда снова пошли. А с ними — почта в Ясную Поляну, телеграммы от поклонников, новые гости. Так контрреволюция, зеркалом которой Толстой был все те дни, оказалась прогрессивнее революции.